“Gerilya urban terus hidup dalam setiap aksi, dalam setiap momen ketika fondasi masyarakat ini terguncang dan rasa takut digantikan oleh teror akan konflik yang tak terhindarkan.”

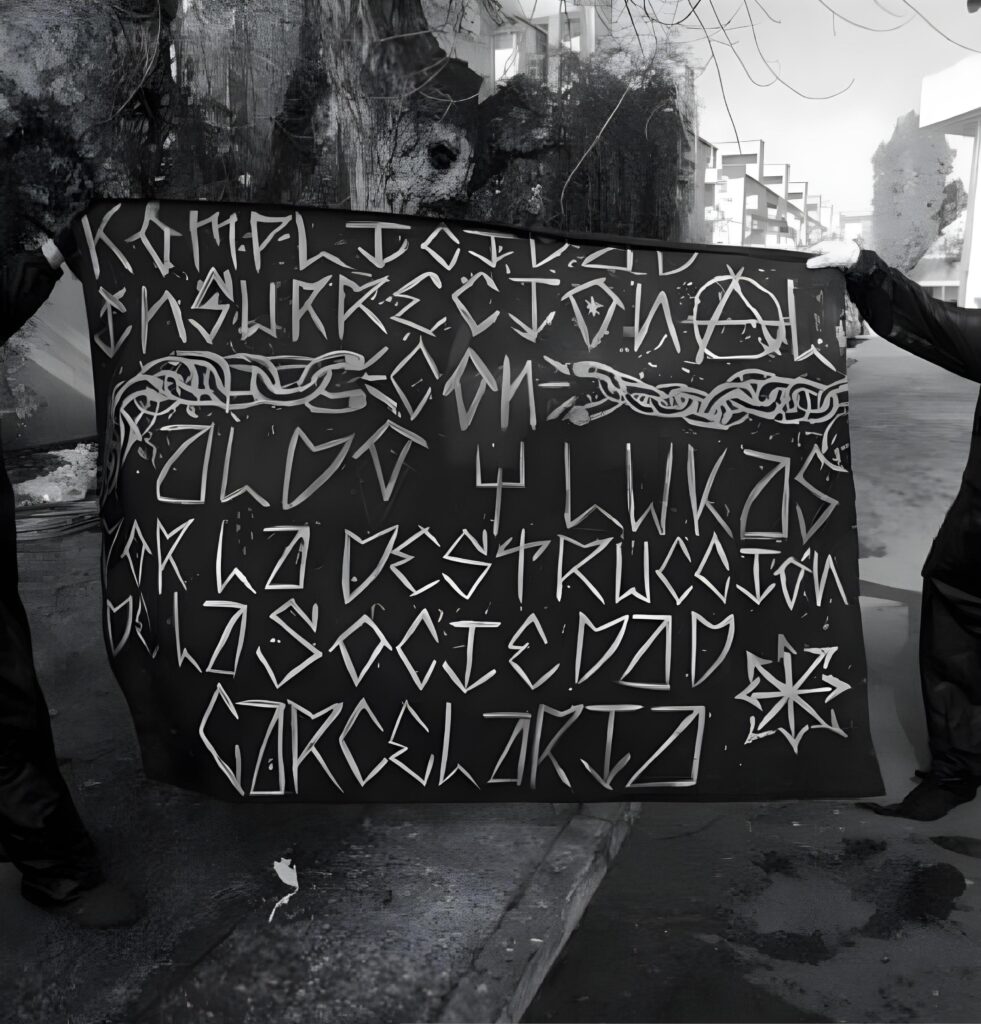

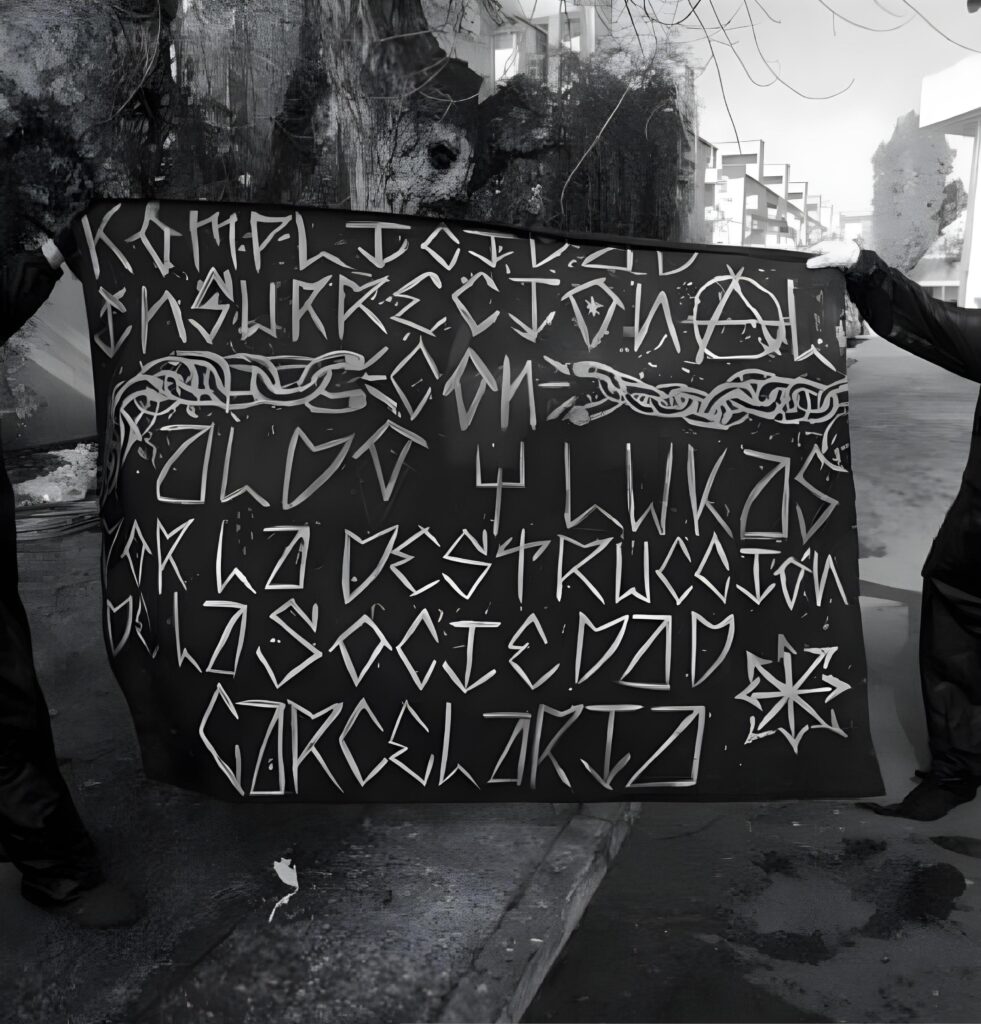

Inilah kata-kata yang kami dengar dalam kehidupan sehari-hari, dalam ragam ruang yang pernah kami lewati dan yang suaranya pernah terdengar oleh kami, namun justru makin berlipat ganda seiring waktu berlalu, meskipun tindakan-tindakan kekerasan semakin jarang terjadi dalam masyarakat busuk ini. Alih-alih ingin menyelami lebih dalam dan melakukan analisis menyeluruh atas situasi ini (yang menurut kami lebih cocok ditangani oleh para akademisi menyedihkan yang gemar memainkan peran pasif di hadapan musuh, penuh teori tanpa aksi), kami memilih untuk menyatakan penghormatan kepada saudara-saudara kami, Aldo dan Lukas, melalui tindakan-tindakan yang dilakukan sebagai upaya memutus kebiasaan pasif dan menjijikkan yang terus disebut-sebut. Di ambang persidangan mereka, kami memilih menunjukkan isyarat-isyarat singkat namun niscaya dari solidaritas militan—bahwa mereka yang menghadapi puluhan tahun penjara tidaklah sendiri, dan bahwa konflik terus berlanjut terhadap mereka yang memperbudak kita dalam hidup yang terasing ini.

Meskipun hari ini hanya berupa konfrontasi pembakaran terhadap polisi bangsat, dalam waktu dekat itu akan menjadi peluru yang menembus tubuh mereka dan bom yang meledak di wajah mereka. Jaksa, sipir, polisi, atau siapa pun kolaborator yang mengabdi pada dunia hari ini—jangan tidur dengan tenang. Kami terus mengasah gagasan-gagasan kami dan menjadikannya ancaman nyata terhadap kalian. Tidak ada yang telah selesai; di sini semuanya masih terus berlangsung, dengan cara apa pun juga. Kami tahu jalan kami dan kami akan merebut kebebasan—kami sendiri, dan saudara-saudara kami—dengan kekuatan.

HIDUPLAH API DAN TEROR LEDAKAN.

ALDO DAN LUKAS ALA KALLE

Afiliasi otonom yang tidak sah demi balas dendam.