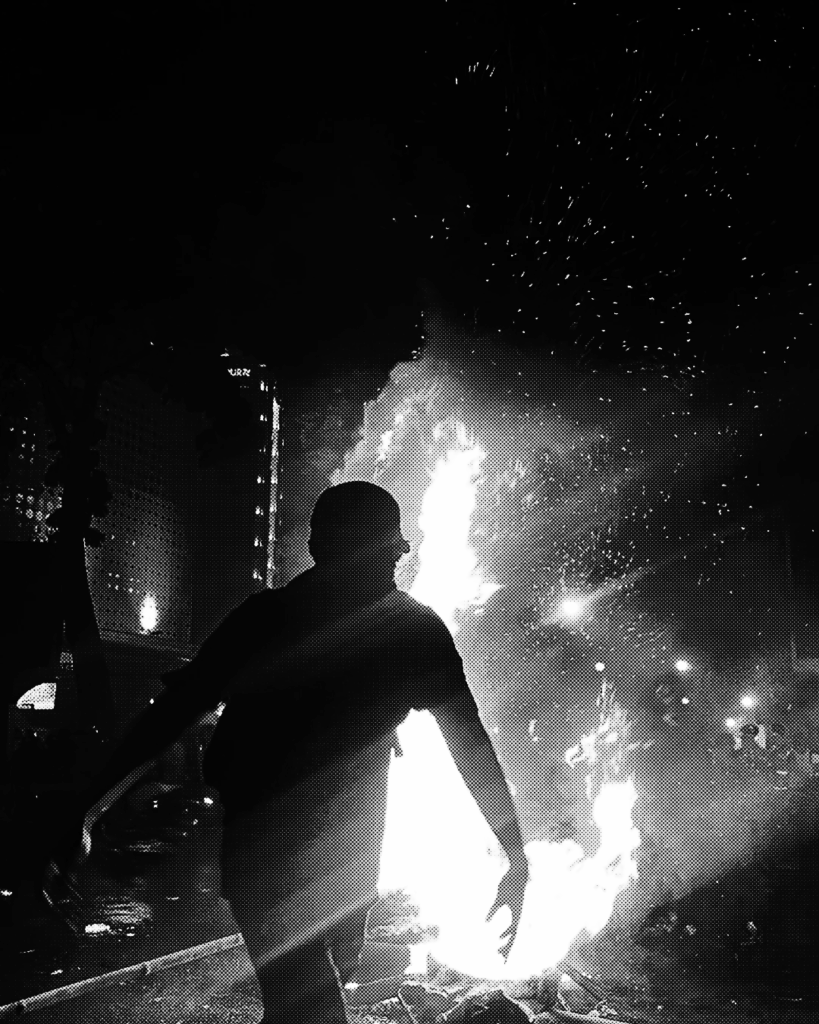

Para Moralis Lupa Apa Penyebabnya

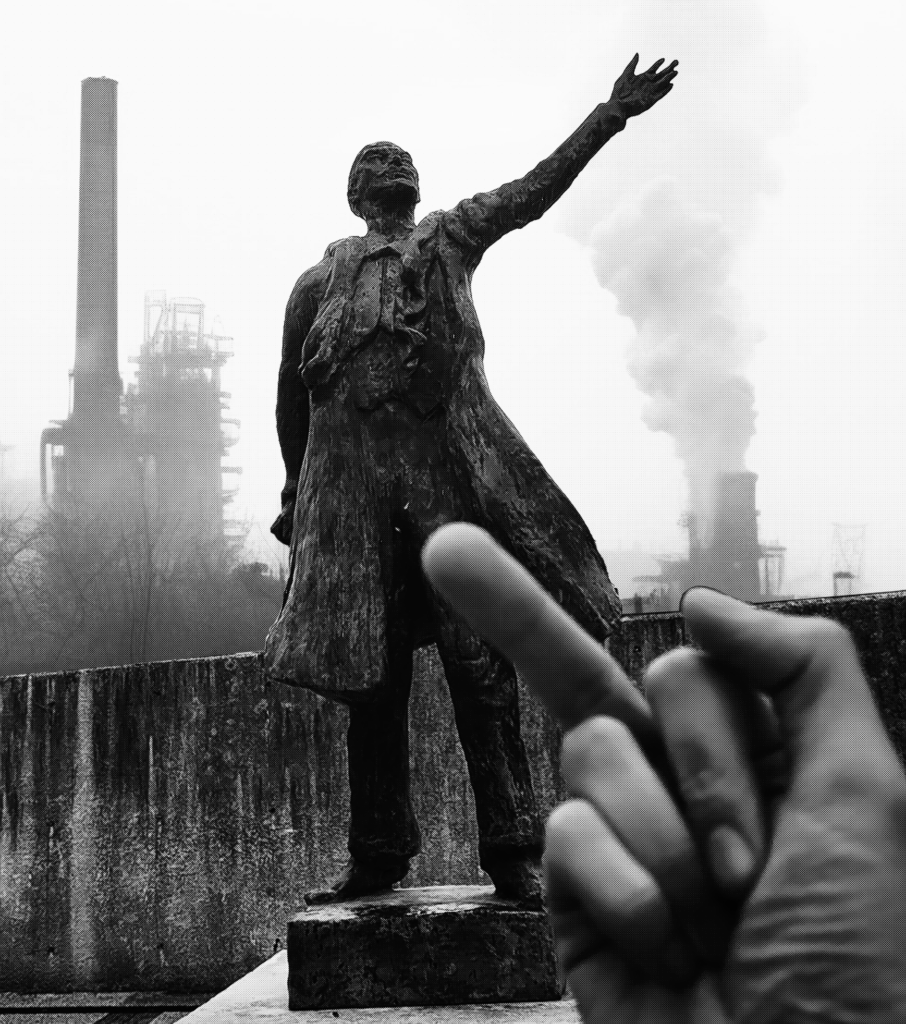

Massa tidak tiba-tiba marah lalu merusak. Masa tidak tiba tiba begitu saja melakukan tindakan yang kalian anggap illegal. Kemarahan itu lahir dari ketidakadilan yang terus menerus muncul, lebih jauhnya kemarahan muncul karena secara prinsip logika negara, kapitalisme beserta para aparatusnya memang sudah busuk sejak awal. Gejalanya bisa kita lihat upah murah yang tidak cukup untuk hidup, penggusuran demi proyek kelas atas, aparat yang bertindak seperti keparat, pejabat yang tolol dan lain-lain.

Tapi apa yang sering dilakukan kelas menengah ketika melihat ledakan kekacauan ini? Mereka langsung menyalahkan korban dengan khutbah moralitas: Seolah-olah masalahnya hanya ada pada cara massa melawan, bukan pada kekerasan yang setiap hari ditimpakan pada mereka.

Mereka lupa satu hal penting: yang disebut “ketertiban” itu sendiri tidak netral. Ketertiban dibangun untuk menjaga kenyamanan segelintir orang, bukan keadilan untuk semua. Ia menuntut rakyat kecil untuk patuh, diam, tertib bekerja, sementara penguasa bebas merampas tanah, merampok upah, dan melanggengkan privilese. Ketika moralis sibuk berkhotbah soal ketertiban, mereka sedang membela ketertiban yang sejak awal sudah menindas.

Membongkar Asumsi Para Moralis

Berhati-hatilah khutbah moralis itu bekerja dengan cara yang sama dengan negara!

Moralitas kelas menengah bekerja bukan dengan argumen rasional, tapi dengan rasa bersalah. Begini mekanismenya:

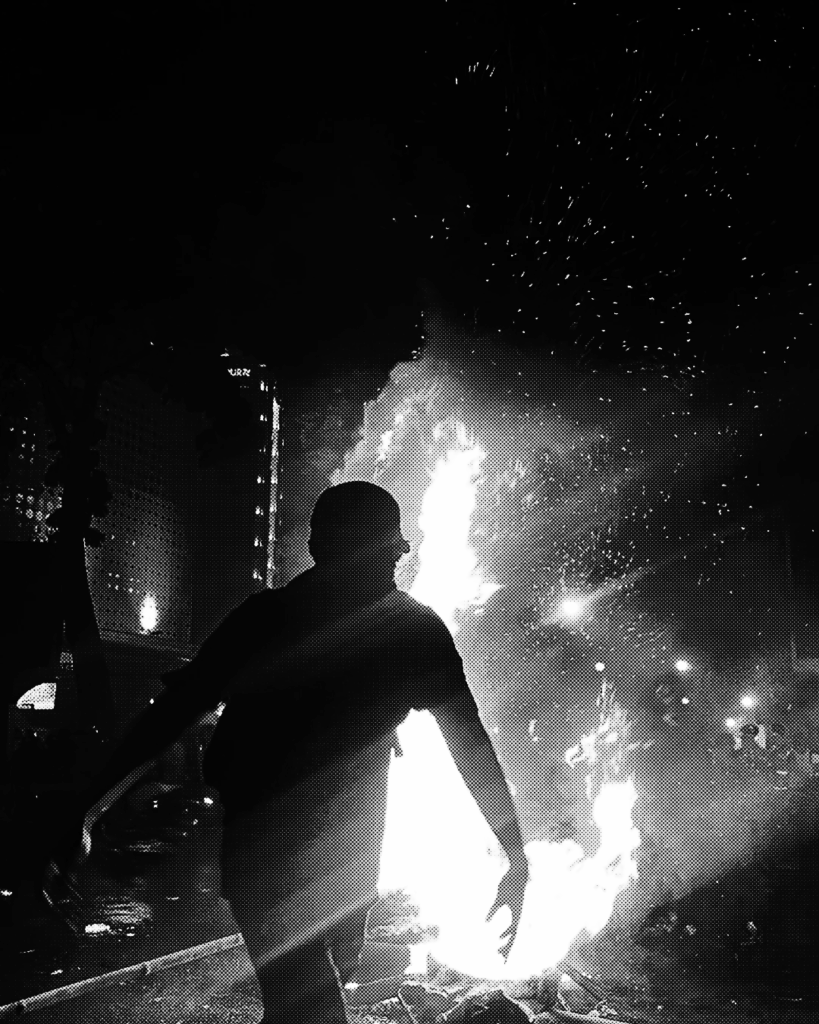

- Massa marah karena dipukul, digusur, dirampas.

- Kelas menengah langsung mengalihkan sorotan dari akar masalah ke ekspresi marah itu sendiri: “Jangan rusuh, jangan merusak.”

- Label moral ditempelkan: “anarkis” “rusuh” “tidak beradab.” Publik lalu diyakinkan bahwa masalah sebenarnya bukan ketidakadilan struktural, tapi emosi massa yang dianggap berlebihan.

- Efeknya: kemarahan massa dipersempit dan dianggap cacat,

Inilah yang jarang disadari bahwa cara kerja ini sama dengan logika negara. Negara selalu menyebut dirinya sebagai penjaga “ketertiban.” Bagi negara, yang penting adalah ketaatan, stabilitas, dan penjinakan. Maka siapapun yang melawan, sekecil apapun, akan disebut mengganggu ketertiban.

Logika moralis tidak jauh beda. Mereka membungkusnya dengan bahasa etis—“demo harus damai,” “kekerasan bukan solusi”—tapi hasilnya sama yaitu menyingkirkan amarah massa dari ranah yang sah. Alih-alih melihat akar masalah, mereka malah sibuk menilai apakah cara masa berdemonstrasi sopan atau tidak. Ditegaskan ya, alih-alih memahami mengapa kekerasan dan kemarahan bisa terjadi, keduanya malah sibuk menilai bentuk kekerasannya. Keduanya malah sibuk menilai dan berkhotbah pada akibat dibanding pada sebab.

Tidak Butuh Khutbah Busuk!

Khutbah moral mereka berdiri di atas asumsi busuk bahwa ketertiban lebih berharga di atas segalanya, bahwa ketenangan jalan raya lebih penting daripada kekerasan sistematis yang terus dialami oleh indvidu-individu yang berada di wilayah jajahan Indonesia. Dengan logika ini pula seolah bangunan lebih penting daripada tubuh-tubuh manusia.

Mereka bicara dengan kategori abstrak: damai, tertib, beradab. Kedengarannya luhur dan mulia, tapi sesungguhnya absurd. Apa artinya damai ketika kita dipaksa hidup dalam perang melawan lapar setiap hari? Apa gunanya tertib jika ketertiban berarti tunduk pada perintah yang menindas?

Kita tidak butuh khutbah moral dari menara gading. Ini adalah kemuakan yang tak bisa lagi ditahan, keliaran yang lahir dari luka panjang, kemarahan yang menolak dijinakkan. Dan dari sinilah lahir hasrat untuk menghancurkan akar masalah itu sampai ke dasarnya.